On le croit simple, presque banal. Pourtant, le pâté chinois est bien plus qu’un assemblage de steak, blé d’Inde et patates. Cet article révèle comment sa structure immuable, ses origines mystérieuses et même le débat sur le type de maïs en font un chef-d’œuvre involontaire du génie populaire québécois, un plat qui raconte notre histoire à chaque bouchée.

Le pâté chinois trône dans le panthéon de la cuisine québécoise comme une évidence. Pour plusieurs, il évoque le souvenir d’un repas familial rapide, la chaleur d’un plat simple et sans prétention. C’est le plat réconfortant par excellence, celui que l’on prépare sans même y penser, dont la recette est gravée dans la mémoire collective. On le résume souvent à ses trois composantes : une base de bœuf haché, un étage de maïs, et une couverture de purée de pommes de terre. Cette simplicité est sa force, mais aussi le voile qui recouvre sa véritable profondeur.

Face à ce monument, on se contente souvent des explications habituelles sur ses origines floues, entre les ouvriers du chemin de fer et une petite ville du Maine. On débat avec passion du maïs en crème contre le maïs en grains, sans réaliser que ces discussions sont le symptôme d’une grammaire culinaire bien plus riche qu’il n’y paraît. Mais si la véritable clé n’était pas dans la recette elle-même, mais dans ce qu’elle raconte sur nous ? Si ce plat, dans son humilité, était en réalité un miroir de l’ingéniosité et de l’identité québécoise ?

Cet article propose de dépasser la recette pour explorer l’âme du pâté chinois. Nous plongerons dans son histoire énigmatique, nous décoderons la signification de ses étages, nous trancherons le débat sur le maïs et nous verrons comment ce classique peut être réinventé sans perdre son essence. Préparez-vous à redécouvrir ce plat que vous pensiez connaître, et à le voir non plus comme une simple recette, mais comme un véritable chef-d’œuvre de notre patrimoine.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume l’essentiel des recherches sur l’origine fascinante de ce plat emblématique. Une présentation complète pour aller droit au but.

Pour naviguer à travers cette exploration culinaire et culturelle, voici les grandes questions que nous aborderons. Chaque section est conçue pour révéler une facette surprenante de ce plat emblématique.

Sommaire : Anatomie d’un chef-d’œuvre culinaire québécois

- La véritable histoire derrière le nom du « pâté chinois » va vous surprendre

- Steak, blé d’Inde, patates : pourquoi l’ordre des étages du pâté chinois n’est pas anodin

- Maïs en crème ou en grains : le choix crucial qui définit votre pâté chinois

- Comment réinventer le pâté chinois sans le trahir

- Le paprika sur le pâté chinois : simple décoration ou touche de génie ?

- Arrêtez de faire « bouillir » votre bœuf haché : la méthode pour un maximum de saveur

- Le choix de la pomme de terre : la décision qui fait ou défait votre purée

- La poutine décodée : comment un plat de casse-croûte est devenu l’ambassadeur du Québec

La véritable histoire derrière le nom du « pâté chinois » va vous surprendre

Le nom « pâté chinois » est une énigme enveloppée de folklore. Contrairement à la croyance populaire qui l’associe aux travailleurs chinois du chemin de fer Canadien Pacifique au 19e siècle, les historiens peinent à trouver des preuves concrètes de ce lien. Cette théorie romantique, bien qu’attrayante, ne résiste pas à l’examen des faits. La véritable origine semble à la fois plus récente et plus complexe, un carrefour d’influences où se croisent l’économie, la géographie et peut-être même une erreur de traduction.

Une hypothèse plus plausible nous mène dans la ville de South China, dans le Maine, aux États-Unis. Des ouvriers québécois y auraient découvert un plat local nommé « China Pie » et auraient ramené la recette au Québec en la rebaptisant « pâté chinois ». Cette théorie a le mérite d’expliquer l’absence de lien direct avec la culture chinoise. Selon cette analyse, le terme dériverait simplement du plat anglais « China Pie » que les immigrants québécois auraient ramené de leur séjour dans le Maine.

Une autre piste, appuyée par des recherches historiques sérieuses, suggère une genèse plus urbaine. L’Office québécois de la langue française souligne que les premières attestations écrites du terme datent des années 1930. Une étude approfondie pointe vers une apparition dans la presse de Montréal pendant la Grande Dépression, suggérant une origine potentiellement suisse ouvrière et une popularisation liée à la démocratisation du maïs en conserve, un ingrédient économique et accessible. Loin d’une seule histoire, le nom du pâté chinois est donc le fruit d’un mystère non résolu, ce qui ne fait qu’ajouter à sa légende.

Steak, blé d’Inde, patates : pourquoi l’ordre des étages du pâté chinois n’est pas anodin

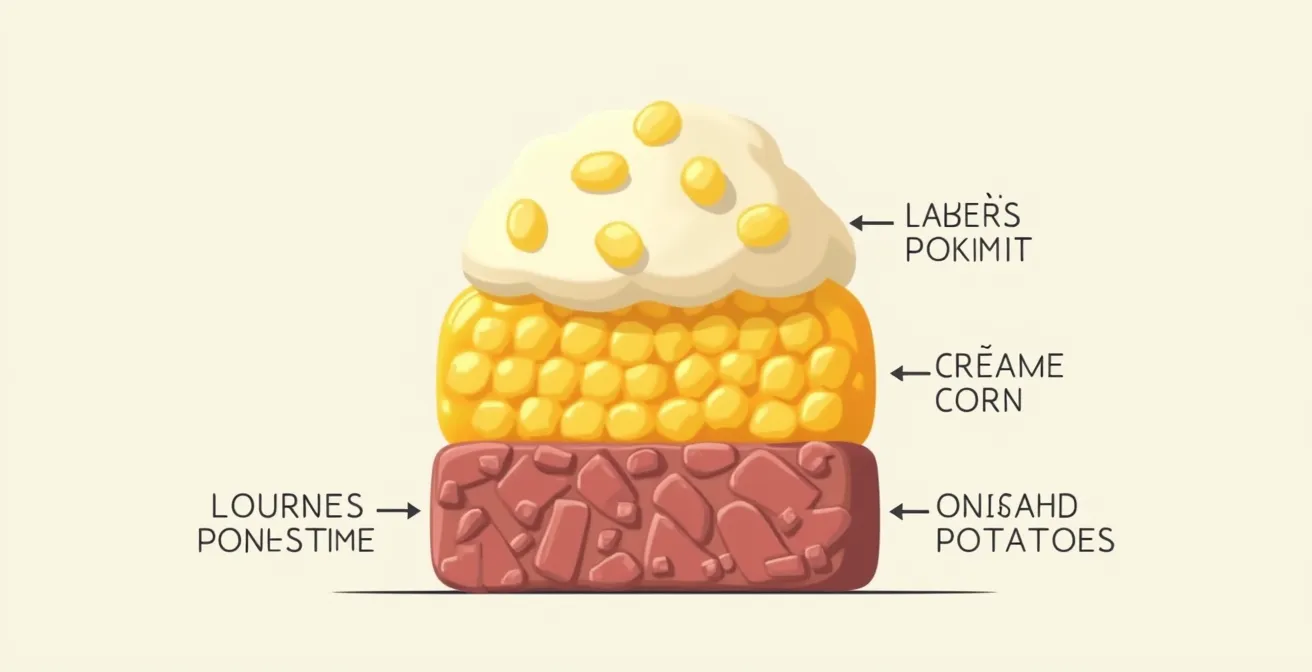

La structure tripartite du pâté chinois n’est pas un hasard ; c’est une véritable grammaire culinaire. L’ordre immuable – viande, maïs, pommes de terre – est un code non écrit, un rituel que l’on respecte instinctivement. Changer cet ordre serait perçu non pas comme une innovation, mais comme une hérésie. Cette rigidité structurelle est fascinante et révèle la dimension symbolique du plat. Il ne s’agit pas seulement de superposer des ingrédients, mais de construire un édifice de saveurs et de textures qui a un sens.

L’anthropologue Serge Bouchard a proposé une lecture sociologique de cette stratification. Il y voit un reflet symbolique de la société québécoise traditionnelle : la viande comme fondation solide et laborieuse, le peuple ; le maïs comme une barrière sucrée, une forme de petite bourgeoisie ; et la purée comme une couche protectrice, l’élite ou le ciel, qui recouvre et unifie l’ensemble. Cette interprétation poétique transforme un simple plat en une fresque sociale.

Ce paragraphe introduit le tableau comparatif, qui met en perspective la structure unique du pâté chinois par rapport à ses cousins internationaux. Comme le montre une analyse comparative de plats similaires, sa composition est unique.

| Plat | Protéine | Légume central | Top (couvercle) |

|---|---|---|---|

| Pâté chinois | Bœuf haché | Maïs | Purée de pommes de terre |

| Hachis Parmentier | Bœuf haché | Pommes de terre | Purée de pommes de terre |

| Shepherd’s Pie | Agneau haché | Petits pois/carottes | Purée de pommes de terre |

| Torta di patate | Charcuterie/Purée | Pommes de terre | Purée de pommes de terre |

Cette structure est si ancrée dans la culture populaire qu’elle a été popularisée et cimentée par des œuvres comme la série télévisée « La Petite Vie », où le pâté chinois est un personnage à part entière. Comme le souligne l’humoriste Boucar Diouf, cet ordre est devenu un repère rassurant dans la mémoire collective, un micro-rituel qui connecte les générations.

Comme on peut le constater sur ce schéma, chaque couche a une fonction précise, à la fois gustative et symbolique, qui rend le plat bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Maïs en crème ou en grains : le choix crucial qui définit votre pâté chinois

S’il y a un débat qui divise les familles québécoises autour du pâté chinois, c’est bien celui du maïs. En crème ou en grains ? La question peut sembler anecdotique, mais elle est en réalité au cœur de l’expérience gustative. Ce n’est pas qu’une simple question de préférence ; c’est un choix qui influence radicalement la texture, l’humidité et l’équilibre général du plat. Le maïs en grains offre une texture plus éclatée et une saveur de maïs plus franche, tandis que le maïs en crème apporte une onctuosité, un liant sucré qui fusionne subtilement la viande et la purée.

La popularité du maïs en crème n’est pas un mythe. Selon une étude sur les habitudes culinaires, plus de 70% des foyers québécois utilisent le maïs en crème ou un mélange des two. Cette statistique confirme sa place prépondérante dans la recette « classique ». Le secret, pour beaucoup, réside d’ailleurs dans le compromis : le mélange des deux types de maïs. Comme le partagent de nombreuses familles, cette technique permet d’obtenir un équilibre parfait entre le crémeux et la mâche, une complexité texturale qui élève le plat.

Cette image met en évidence le contraste visuel et textural entre les deux types de maïs, un détail qui est au cœur de l’identité de chaque pâté chinois familial. Que l’on soit puriste de l’un ou adepte du mélange, ce choix est un des premiers actes de personnalisation de la recette, une signature qui rend chaque pâté chinois unique.

Comment réinventer le pâté chinois sans le trahir

Le pâté chinois est un classique, mais ce n’est pas un dogme. Sa structure simple est une toile parfaite pour l’innovation, à condition de ne pas trahir son âme. Réinventer ce plat ne signifie pas le déconstruire, mais plutôt en enrichir les saveurs tout en respectant sa grammaire fondamentale : une base savoureuse, un milieu végétal et une couverture réconfortante. La clé est de modifier les ingrédients, pas le concept.

La première piste d’exploration est la protéine. Le bœuf haché peut céder sa place à des alternatives plus audacieuses. Des déclinaisons modernes qui ont fait leurs preuves incluent le canard confit pour une touche du Sud-Ouest, l’agneau haché pour un clin d’œil au Shepherd’s Pie, ou encore des lentilles du Puy bien assaisonnées pour une version végétarienne riche et terreuse. Ces substitutions, comme le montrent plusieurs recettes de chefs québécois, permettent de conserver la structure tout en offrant une nouvelle palette de saveurs.

La purée est un autre terrain de jeu formidable. Remplacer la pomme de terre traditionnelle peut transformer le plat :

- Utiliser de la patate douce pour une texture plus soyeuse et une saveur légèrement sucrée.

- Opter pour du panais ou du céleri-rave pour un arôme plus complexe et rustique.

- Tenter une polenta crémeuse pour une surprenante touche à l’italienne.

Enfin, l’audace suprême, le geste qui unit deux icônes québécoises, est l’ajout de fromage. Comme le suggère le chef Pierre-Luc, glisser une couche de fromage en grains sous la purée est un clin d’œil direct à la poutine. Le fromage fondant crée un « squick-squick » irrésistible qui enrichit la texture et ancre encore plus profondément le pâté chinois dans le terroir québécois.

Le paprika sur le pâté chinois : simple décoration ou touche de génie ?

La touche finale, celle qui signe visuellement le pâté chinois, est souvent une fine pluie de paprika. Pour certains, ce n’est qu’un geste esthétique, une façon d’ajouter une touche de couleur sur la blancheur de la purée. Pourtant, réduire le paprika à un simple rôle décoratif, c’est sous-estimer son impact subtil mais essentiel. C’est la différence entre un bon pâté chinois et un pâté chinois mémorable.

Les experts et les cuisiniers de tradition s’accordent sur ce point. Le critique culinaire Michel Tremblay le décrit parfaitement : le paprika apporte une douceur fumée qui vient compléter l’umami de la viande et la rondeur de la pomme de terre. Il ne s’agit pas d’épicer le plat, mais de lui ajouter une couche de complexité aromatique. Cette tradition est bien vivante, comme en témoignent de nombreuses recettes familiales qui considèrent le paprika, qu’il soit doux, fumé ou même fort, comme un ingrédient non négociable.

Bien sûr, le paprika n’est pas la seule option pour rehausser la saveur de la purée. Pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs, d’autres épices peuvent créer des harmonies intéressantes :

- La muscade fraîchement râpée : un classique qui se marie divinement avec la pomme de terre pour une touche de chaleur aromatique.

- Une pincée de piment de Cayenne : pour ceux qui aiment un léger coup de fouet qui vient réveiller le plat.

- Un mélange d’herbes séchées (thym, romarin) : pour une saveur plus rustique et provençale.

Qu’il s’agisse de paprika ou d’une autre épice, ce geste final est une affirmation de l’intention du cuisinier. C’est un petit détail qui montre que ce plat, même dans sa plus grande simplicité, est traité avec soin et respect.

Arrêtez de faire « bouillir » votre bœuf haché : la méthode pour un maximum de saveur

La base de tout grand pâté chinois est une viande savoureuse. Pourtant, l’erreur la plus commune est de traiter la cuisson du bœuf haché comme une simple formalité. En surchargeant une poêle tiède, beaucoup finissent par faire « bouillir » la viande dans son propre jus. Le résultat est une texture granuleuse, une couleur grise et une saveur fade. La clé pour une viande riche et goûteuse réside dans un principe chimique simple : la réaction de Maillard. C’est ce processus de caramélisation des sucs de la viande qui crée la complexité aromatique recherchée.

Comme l’explique le chef Jean-Pierre Côté, obtenir cette réaction demande de respecter quelques règles de base. Il ne s’agit pas d’une technique compliquée, mais d’une approche méthodique qui transforme complètement le résultat final. L’ajout d’oignons caramélisés avant la viande est également un secret de grand-mère qui décuple les saveurs et donne au plat une profondeur incomparable.

Pour ne plus jamais rater la cuisson de votre viande hachée, voici un plan d’action simple à suivre. C’est la garantie d’une base savoureuse qui fera toute la différence.

Votre plan d’action : réussir la cuisson du bœuf haché

- Choisir le bon outil : Utilisez une poêle large et bien chaude pour maximiser la surface de contact et favoriser une saisie rapide.

- Ne pas surcharger : Cuisez la viande en plusieurs fois si nécessaire. Une seule couche permet à l’humidité de s’évaporer et à la viande de griller plutôt que de pocher.

- Pratiquer la patience : Laissez la viande saisir sans la remuer constamment. Attendez qu’une croûte dorée se forme avant de la retourner.

- Prioriser les oignons : Faites caraméliser les oignons hachés séparément jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés avant d’ajouter la viande. Leur sucre naturel rehaussera le plat.

- Déglacer pour tout récupérer : Une fois la viande cuite, retirez-la et déglacez la poêle avec un peu de bouillon, de vin rouge ou de bière pour dissoudre les sucs caramélisés au fond. Incorporez ce liquide à votre viande.

Le choix de la pomme de terre : la décision qui fait ou défait votre purée

Si la viande est la fondation et le maïs le cœur, la purée de pommes de terre est la couronne du pâté chinois. Une purée réussie est légère, onctueuse et savoureuse. Une purée ratée peut être collante, liquide ou fade, et ruiner l’équilibre du plat. Le secret d’une grande purée commence bien avant la cuisson : il réside dans le choix de la bonne variété de pomme de terre.

Toutes les pommes de terre ne sont pas égales. Leur comportement à la cuisson dépend de leur teneur en amidon. Pour une purée, il faut privilégier les pommes de terre à chair farineuse, comme la Russet ou la Yukon Gold. Riches en amidon, leurs cellules se séparent facilement à la cuisson, ce qui donne une texture légère et aérée qui absorbe merveilleusement bien le beurre et le lait. Utiliser une pomme de terre à chair ferme (cireuse), conçue pour tenir sa forme, produira une purée dense et souvent collante.

Au-delà du choix de la variété, la technique est primordiale pour atteindre la perfection. Voici quelques astuces de chef pour garantir une purée inoubliable :

- Cuire à la vapeur : Plutôt que de les faire bouillir, cuisez les pommes de terre à la vapeur. Elles conserveront davantage leur saveur et absorberont moins d’eau.

- Utiliser un presse-purée : Pour une texture fine et sans grumeaux, rien ne vaut un presse-purée ou un passe-vite. Évitez le mélangeur, qui développe le gluten et rend la purée élastique.

- Chauffer le liquide : Incorporez toujours du beurre à température pièce et du lait (ou de la crème) préalablement chauffé. Des liquides froids refroidiraient la purée et seraient moins bien absorbés.

- Ne pas trop travailler : Mélangez juste assez pour incorporer les ingrédients. Un travail excessif rend la purée collante.

Comme le résume le chef Claude Julien, la réussite d’une purée est un mariage entre la science du produit et le respect de gestes culinaires simples mais précis.

À retenir

- Le pâté chinois est plus qu’un plat ; c’est un symbole du génie culinaire populaire québécois dont la structure et les débats révèlent une histoire sociale.

- L’ordre immuable des couches (viande, maïs, purée) a une signification symbolique et constitue la « grammaire » non négociable du plat.

- La réussite du plat repose sur des détails techniques cruciaux : bien saisir la viande (réaction de Maillard) et choisir la bonne pomme de terre (riche en amidon) pour la purée.

La poutine décodée : comment un plat de casse-croûte est devenu l’ambassadeur du Québec

Pour comprendre pleinement le statut d’icône du pâté chinois, il est éclairant de le comparer à l’autre grand monument de la cuisine québécoise : la poutine. Les deux plats partagent une trajectoire similaire fascinante. Nés dans l’humilité, loin des grandes tables, ils étaient à l’origine des plats de subsistance, des créations populaires conçues pour être nourrissantes et économiques. Personne ne les a inventés avec l’ambition d’en faire des emblèmes nationaux.

Pourtant, la poutine, tout comme le pâté chinois, est passée du statut de plat de casse-croûte régional à celui de vecteur d’expression de l’identité québécoise. Le sociologue Jean-Marc Leclerc note que la poutine incarne l’identité québécoise dans sa complexité, avec humour et modestie. Cette observation s’applique parfaitement au pâté chinois. Les deux plats ont transcendé leur simple fonction alimentaire pour devenir des objets de fierté, des sujets de débat passionnés et des toiles pour la créativité des chefs.

L’évolution gastronomique des deux plats est également parallèle. Autrefois cantonnés à leur recette de base, ils sont aujourd’hui déclinés dans des versions gastronomiques audacieuses : poutine au foie gras, pâté chinois au canard confit. Cette montée en gamme montre que la culture québécoise a appris à célébrer ses symboles populaires, à les reconnaître non pas comme des plaisirs coupables, mais comme des piliers de son patrimoine culinaire. Le pâté chinois et la poutine sont les deux facettes de la même pièce : des plats simples en apparence, mais qui racontent une histoire complexe de résilience, de créativité et d’identité.

Maintenant que vous connaissez les secrets et l’histoire qui se cachent derrière ce plat humble, le prochain pâté chinois que vous cuisinerez ou dégusterez aura une saveur différente. C’est l’invitation à célébrer ce chef-d’œuvre de notre cuisine avec la conscience de sa richesse et de son génie.